黄河文化文物展之二:史前文化石斧展

黄河文化史前文物展

中华文明主要孕育在黄河流域和长江流域,其中被称为黄河第二大支流的洮河流域更为古代人类活动最为频繁的地区之一。曾在洮河流域中游地区岷县一带出土的仰韶文化、马家窑文化、齐家文化、寺洼文化等具有新石器时代中晚期特征的众多文物无不向我们展示着古人类在此片区域生存与生活的诸多迹象。在史前文化不断传承的过程中,构成黄河文化前身的仰韶文化、马家窑文化等代表着黄河文化发展的中间环节。正是在这些灿烂辉煌的文化体系中,文字符号、石器、陶器、骨器等文物群星璀璨,这些文物背后不仅蕴藏着中华民族的精神发祥源头,还系统地展示了我国史前人类漫长的进化历史轨迹。

黄河文化文物展之二:史前文化石斧展

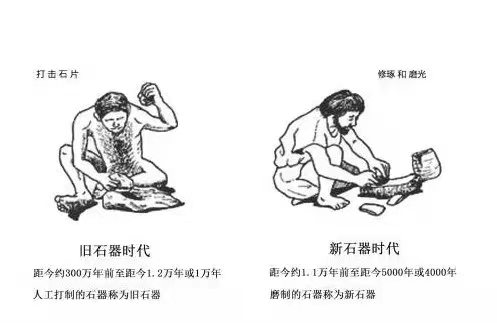

石器:石器既是远古人类的工具,也是文化与历史的符号。是指以岩石为原料制作的工具,它是人类最初的主要生产工具,盛行于人类历史的初期阶段。从人类诞生直至青铜器出现,共经历了两三百万年,属于原始社会时期。一般认为,旧石器时代使用打制石器,新石器时代主要使用磨光石器。

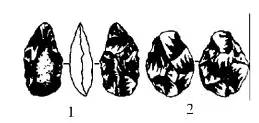

在我国较为广泛的区域内,旧石器时代的石器选材以燧石岩、砾岩、砂岩和石英岩等为主。石器主要为石核石器和石片石器,基本可分为砍砸器、刮削器和尖状器等三大类。

新石器时代的石器较旧石器时期的石器种类、功能、材质、制作工艺都有所提升。并且随着社会分工的出现,生产工具逐渐有了特定的功能。

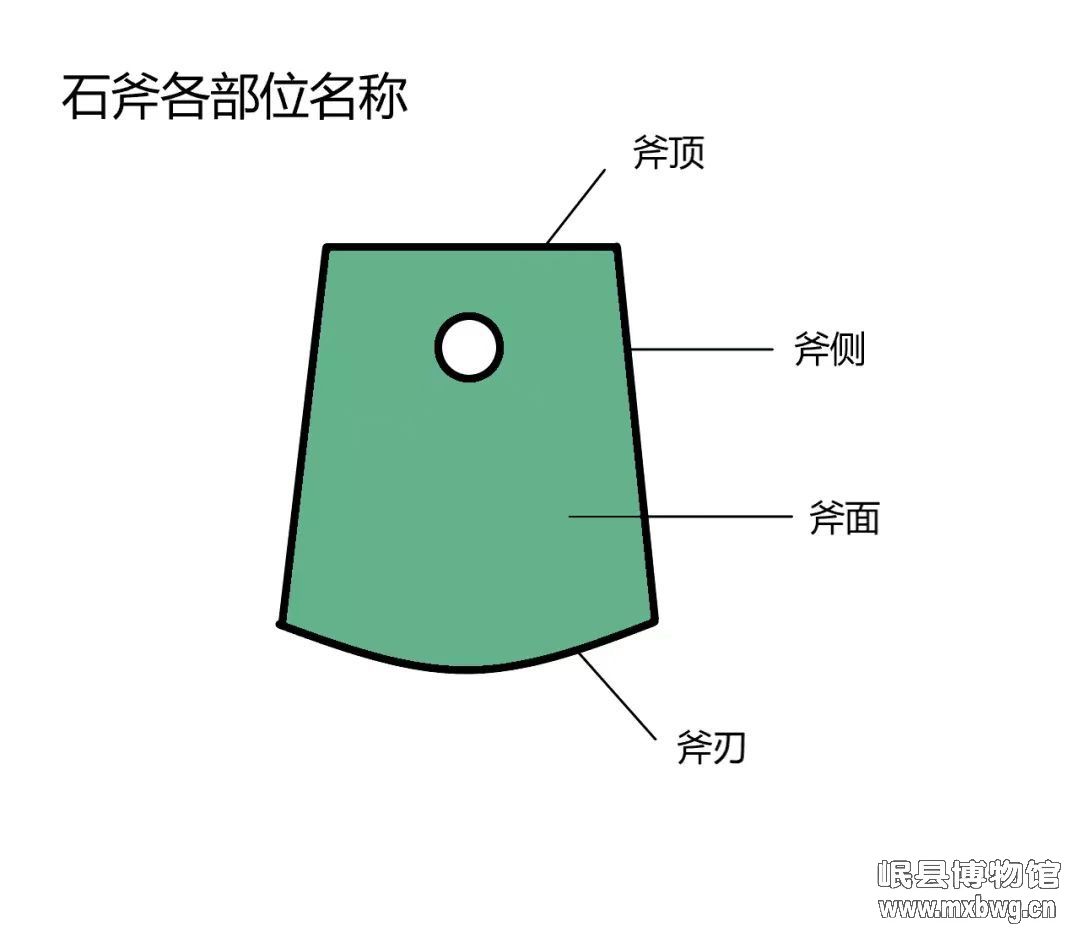

一、石斧的定名及形制

石斧是原始农业时代最重要的石质工具,产生于旧石器时代,最初为打制手斧。

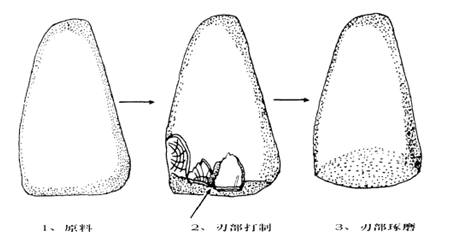

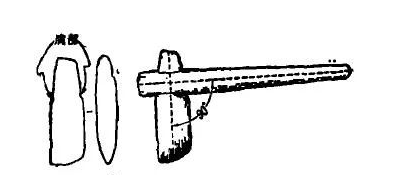

图一 (图片来源于华东师大博物馆《早期人类的劳作工具——石斧》)

根据石斧的平面、剖面、刃部等特点可将石斧分为长条形石斧、梯形石斧、长方形石斧、有肩石斧以及有銎石斧等几种形制。

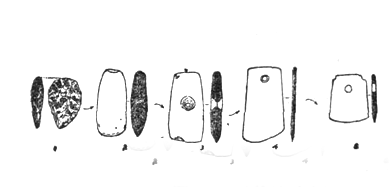

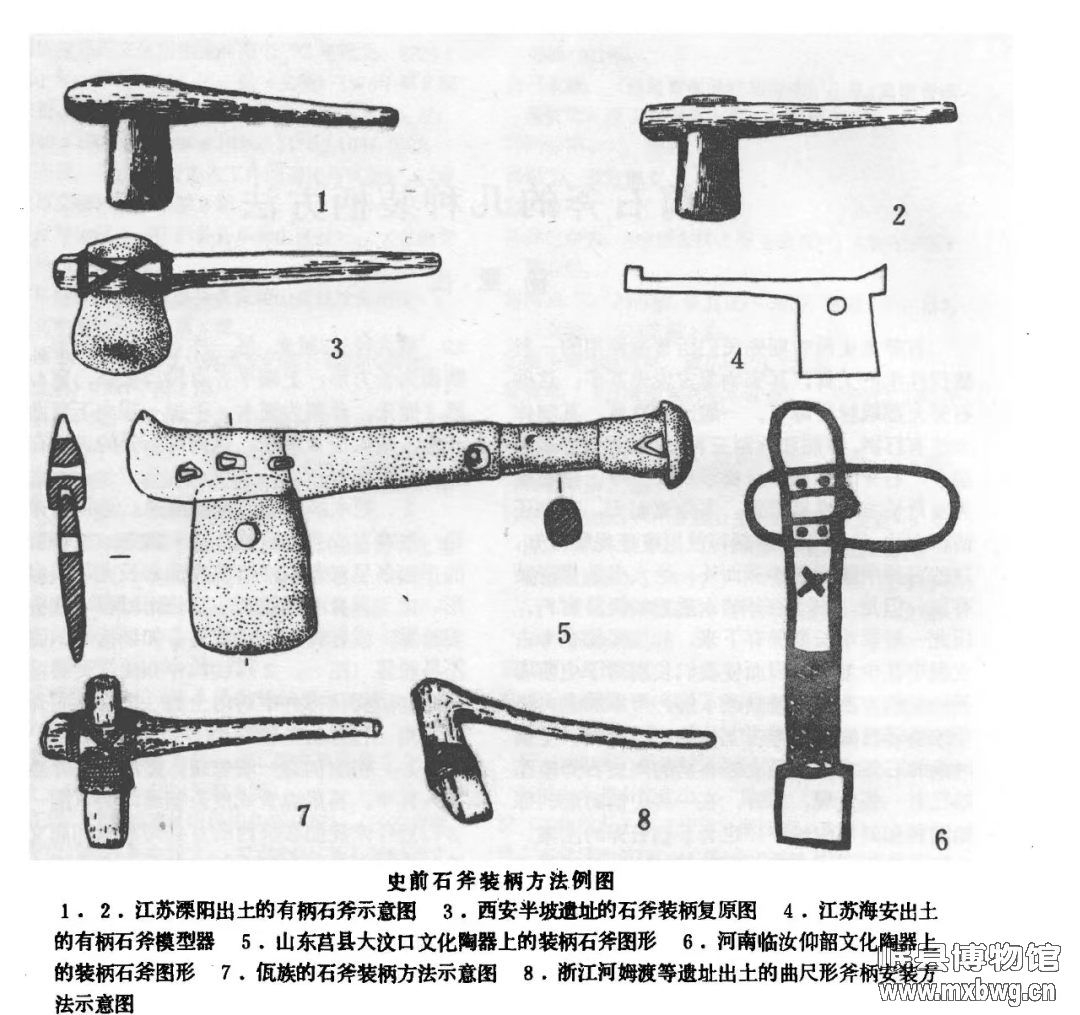

图二 石斧演变图(图片来源于殷志强:《中国古代石斧初论》,《农业考古》,1986年,第143页图一改)

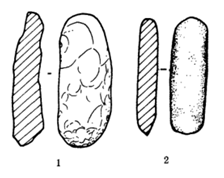

长条形石斧:器身整体修长,有近似对称的圆弧角弧刃,两边较平直,早期多为打制,后期则多为磨制。如北首领78T4:24(图三1),赵家来T106⑧C:9(图三2)。

图三 长条形石斧图

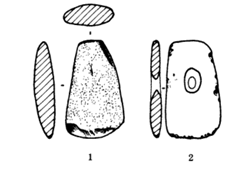

图四 梯形石斧

梯形石斧:平面为梯形或近似梯形,刃有平刃或弧刃之分,斧身有的带孔,有的则无孔。如半坡P5929(图四1)经打琢而成刃部稍有磨制,西庄T16③:5(图四2)通体磨光,刃部锋利。

长方形石斧:长方形或近似长方形,形体多扁薄,制作精细,刃部较平直且锋利。如福临堡H3:8(图五1),赵家来T109④:1(图五2)。

图五 长方形石斧

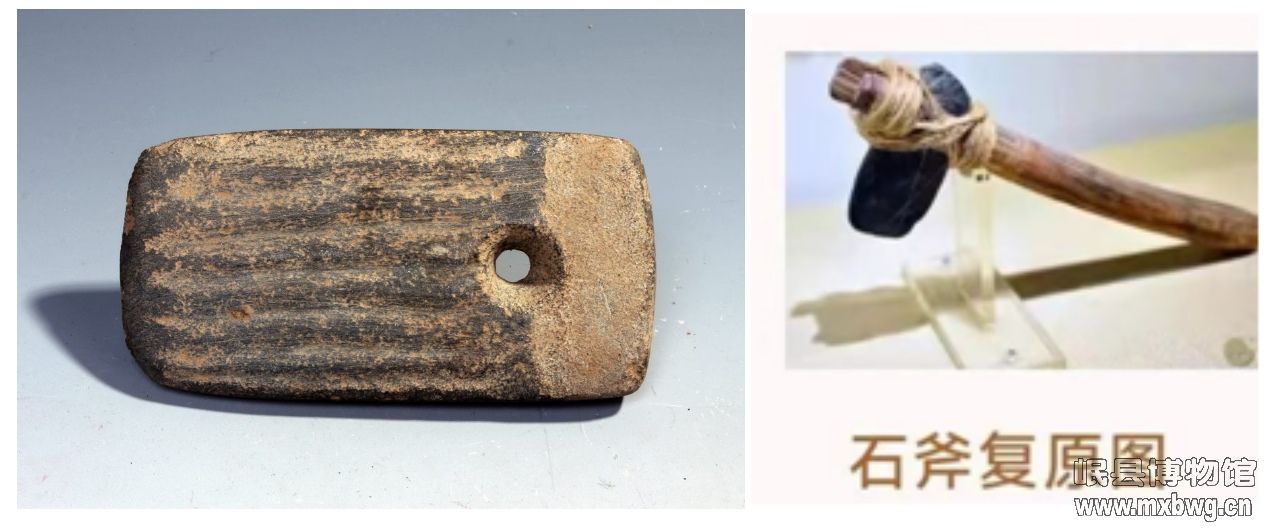

图六 岷县博物馆馆藏有肩石斧

(图三、四、五来源于杨蕤:《渭河流域史前石斧的初步研究》,《华夏考古》2008年,第3期,第99页)

有肩石斧:器身稍厚,一般加磨较粗,有的对称规整,磨制,少量斧身通体磨光,有柄有肩,双面刃。如岷县博物馆馆藏文物编号006石斧(图六)。

有銎石斧:双面刃,由正反两面磨制在顶端聚拢成刃缘,截面呈轴对称。如天水市博物馆馆藏石斧。(图七)。

图七 天水市博物馆馆藏石斧(图片来源于网络)

二、石斧的制作过程

随着时代的发展及制作方式的演变,打制石斧逐渐演变为磨制的加工石斧,在新石器时代遗址中存在较为普遍。从旧石器时代到新石器时代,由于生产技术的进步以及农业的不断发展,石斧的形制和制造工艺也在不断发生着改变。“史前石斧的发展演变也是缓慢的,经历了从打制到磨制,从刃部修整到钻孔、装柄以及镂刻等过程。”①

(图片来源于网络)

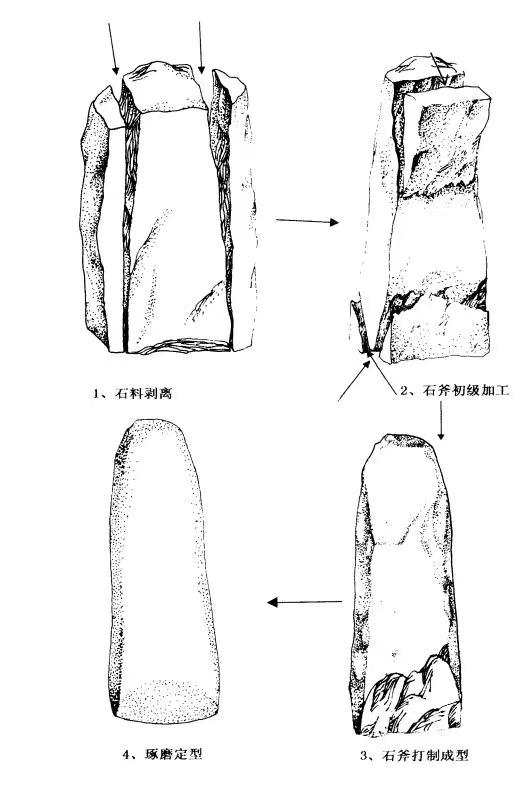

图八 石斧的制作(图片来源于网络)

1.打制石斧的制作

用石器或其他质料的工具以锤击或砸击的方式使石片从石核脱落的过程,同时是石器工具基本成型的过程,包括三个步骤选料、打片和加工。

打制石斧

步骤一:选择硬度在5以上,同时具有一定韧性的岩石

图九 旧石器时代打制石斧(图片来源于贺存定:《石斧溯源探析》,《农业考古》,2014年,第6期第146页)

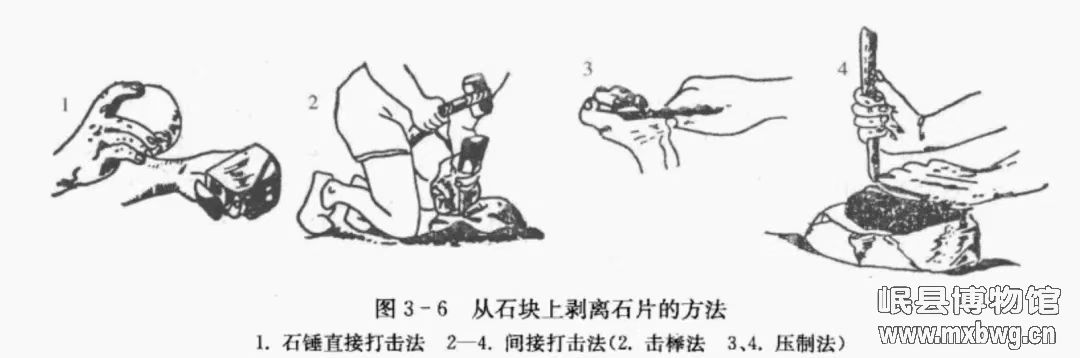

步骤二:打击石块,剥离适用的石片

图十 剥离石块图(图片来源于网络)

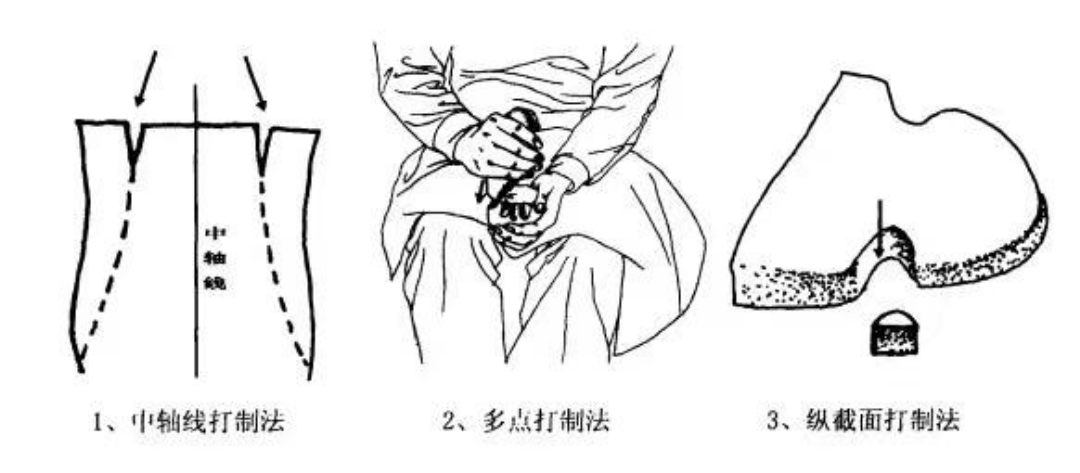

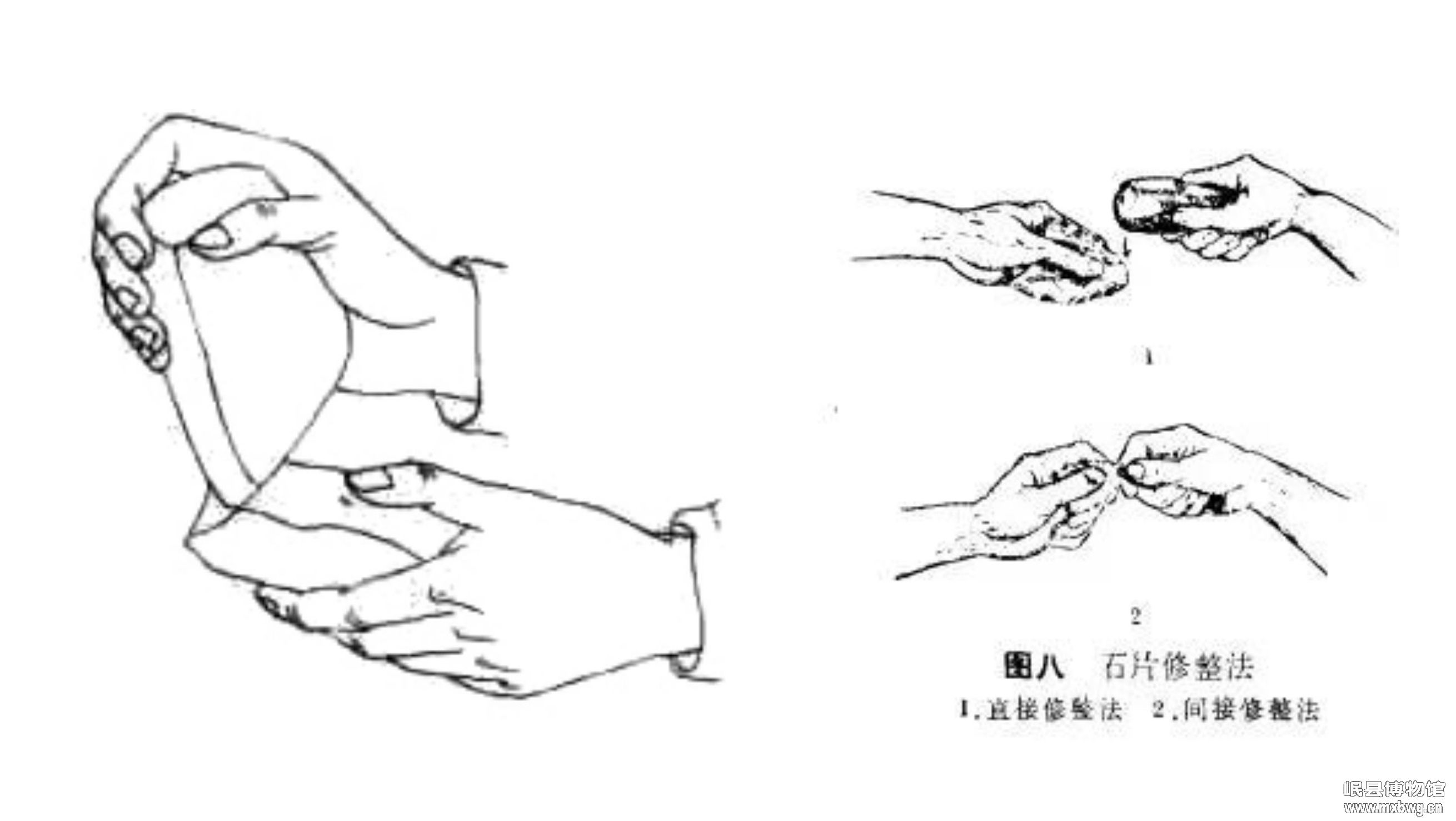

步骤三:用石锤、石棒或石磨棒等工具修整石片

图十一 石器打制方法(图片来源于网络)

2.磨制石斧的制作

磨制: 用砂石等工具对工具表面或边缘作往复手工磨损运动,使器型更加平整。包括精磨和粗磨。磨制石斧的制作主要有以下步骤:选料-琢磨-穿孔-磨制-刃部加工等方式。

磨制石斧

步骤一:岩石就地取材,或者通过交换获得

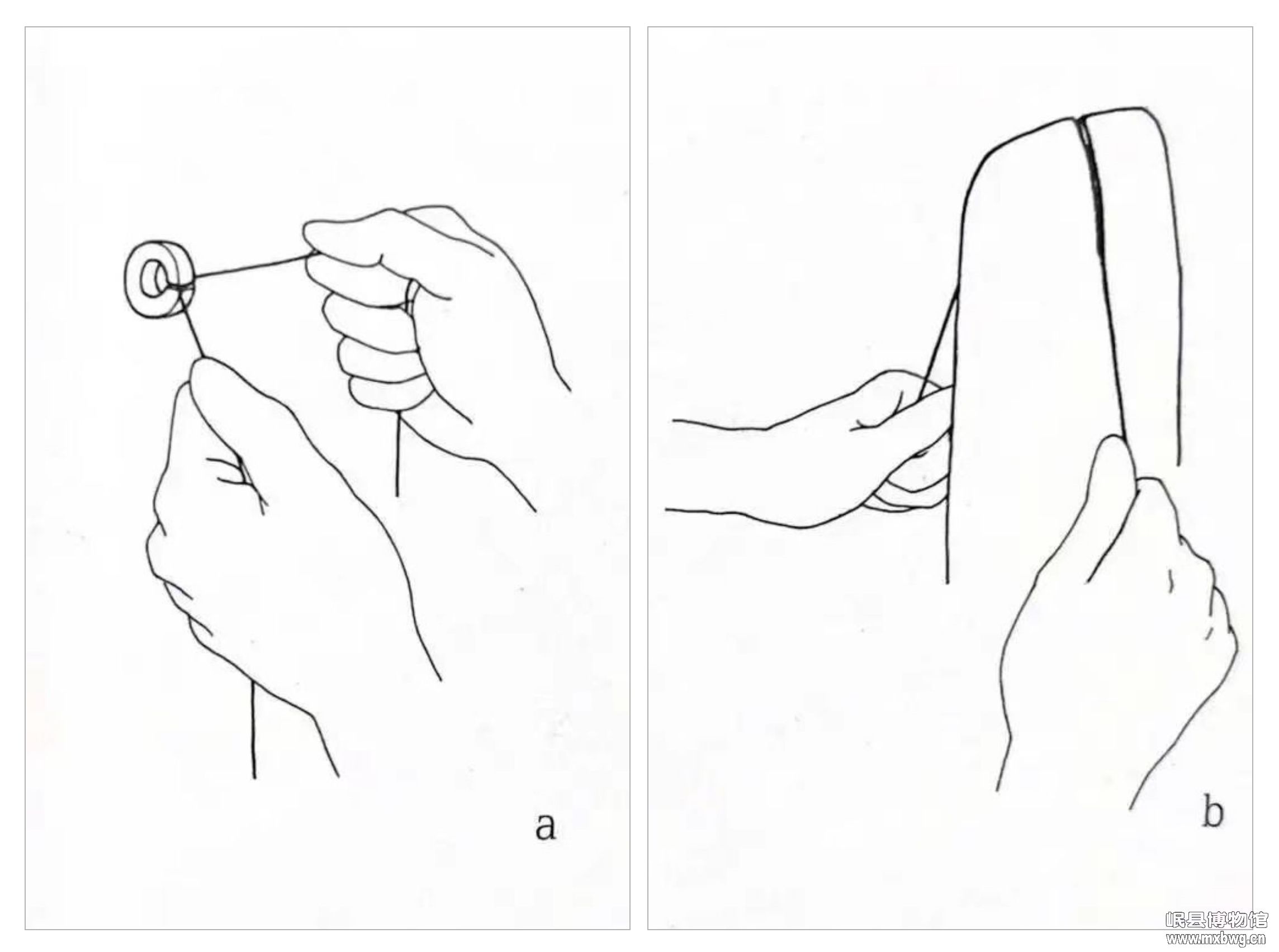

步骤二:用线切割法与片切割法切割或打击法将原料制成毛坯

图十二 线切割法(图片来源于网络)

(线切割是指通过拉动植物纤维、动物皮毛等制成的线绳类工具往复运动,带动解石砂与石料充分研磨以达到切割目的的治石工艺。)

图十三 片切割法(图片来源于网络)

(片切割法是指通过扁平长条工具的往复运动带动解石砂与石料不断研磨从而达到切割目的的制石工艺。一般认为是硬度较高的石片或竹片。)

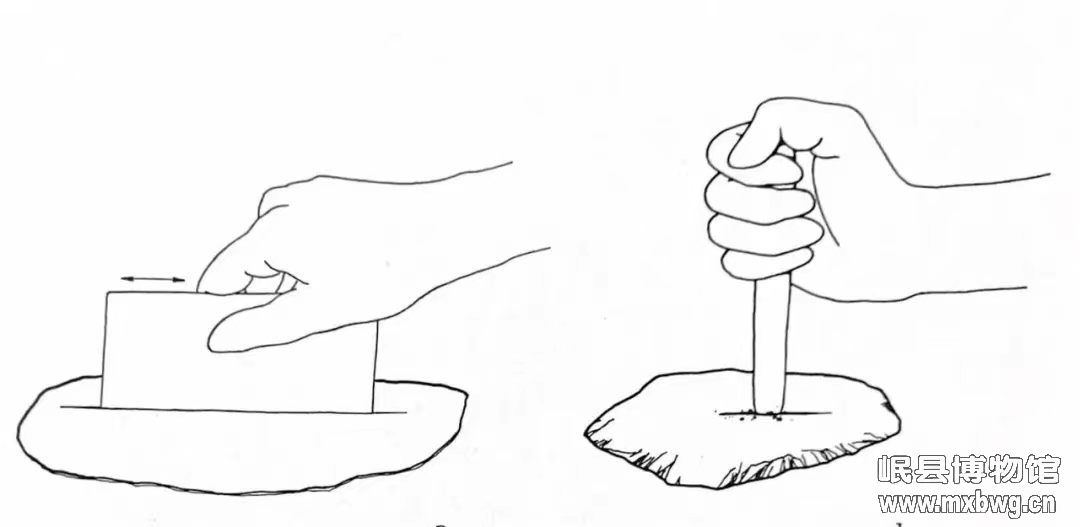

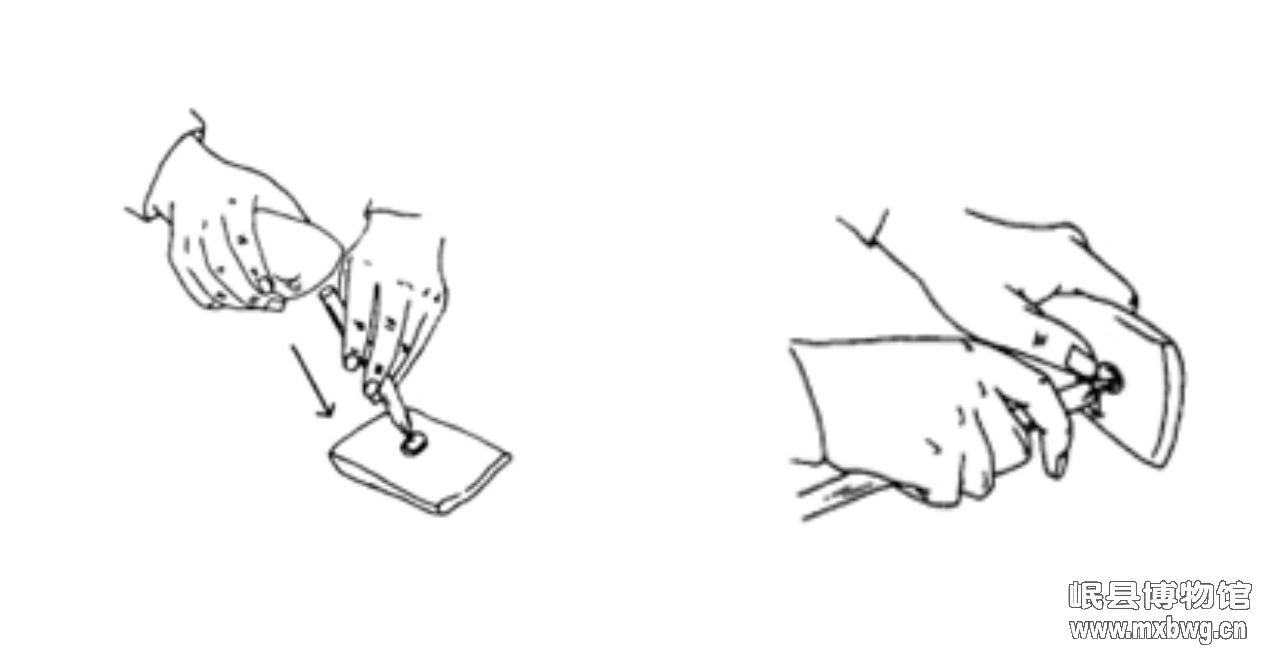

步骤三:用工具琢去毛坯表面棱角

图十四 对石片进行琢磨修整(图片来源于网络)

步骤四:在磨石上对器物进行穿孔(穿孔技术主要有锥钻法、琢与锥钻并用法、管钻法、管钻与锥钻并用法等),石斧钻孔还有其他技术如“从考古发现与研究以及民族学资料来看,石器钻孔曾使用尖状器、骨质或鹿角工具,有磨槽、管钻、旋转钻等多种钻法”②

穿孔技术1: 锥钻法。孔壁斜直,可见多圈条痕,从孔的剖面看,也可见垂直于孔的多条钻痕。

穿孔技术2:琢与锥钻并用法。孔壁斜直,壁上可见 分布均匀的琢制窝点,内孔壁均磨光,而且可见条痕。

图十五 琢孔法与锥钻法(图片来源于网络)

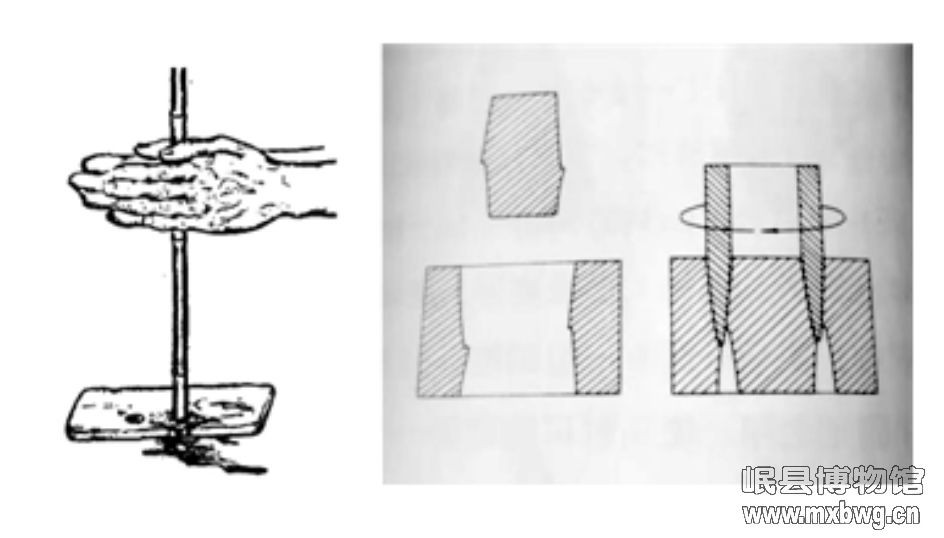

穿孔技术3:管钻法。用直管(可能是是骨管或其他管制工具)加水和砂垂直作用于石器表面钻孔,孔为圆形,孔壁笔直,此类钻法加工速度较快,较省力。

图十六 管钻法以及对钻管钻示意图(图片来源于网络)

穿孔技术4:管钻与锥钻法并用法。一面旋转钻法,孔壁斜直,可见多圈条痕,另一面管钻,孔壁笔直,亦见条痕。

图十七 其他钻孔技术(图片来源于网络)

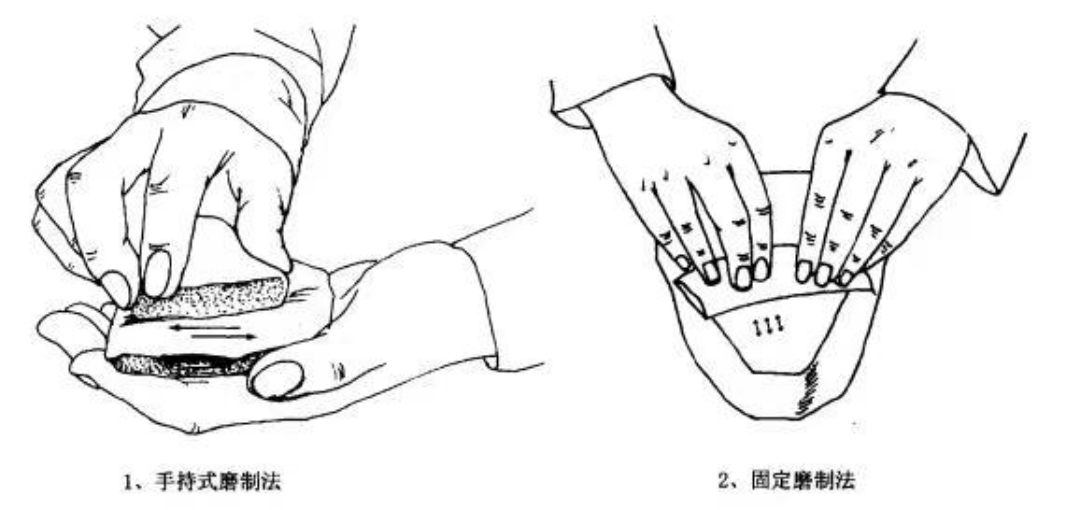

步骤五:用砂石等工具对工具表面或边缘作往复手工磨损运动,使器型更加平整。包括精磨和粗磨。

图十八 石器磨制示意图(图片来源于网络)

步骤六:刃部一般均经过精细磨制,较多磨光,也有一些,不磨或仅粗磨。

图十九 石斧刃部处理图(图片来源于网络)

(图八、十一、十四左、十五、十六左、十七-十九来源于钱益汇:《济南大辛庄遗址出土商代石器的生产与使用研究》,山东大学博士学位论文,2005年,79页,第78页,第77页改。)

三、石斧的功能

斧,一种利用锋利的刃用于砍、劈、剁等功能的器具,都绑柄使用,古代也用于武器,有的石斧(仪式石斧③)也用于财富象征的对象或宗教仪式中使用。石斧主要是利用其锋利的刃部,因此,其刃部的修理与制作会十分精细,出于使用需要,器身又要相对的厚实一些。而由于石斧使用功能的异同,这在质量上必然会有差异。整体来说,“史前石斧应该具有三种功能:实用工具、武器和礼器。”④

图二十 石斧装柄图(图片来源于杨亚长:《史前石斧的几种装柄方式》)

“根据目前的发现和研究,石斧的装柄方法主要有鹤嘴安柄法、间接安柄法、直接安柄法。在直接安柄法中主要有两种:绳索捆绑法和榫卯法。”⑤先民们常用绳索绑柄法和榫卯结构法两种装柄法。

石斧作为实用工具,具有广泛的用途。其主要功用为“石斧主要是用于砍伐树木,斧头安装在凿孔的木柄里,石斧刃部略宽,砍伐时,不易脱落。”⑥如长条形石斧、长方形石斧梯形石斧等在原始的“砍倒烧荒”耕作方式中成为了原始先民们用于砍伐树木、劈裂干柴的重要工具。随着生产力的提高、生态环境的变迁,石斧的功能也随之改变,如有肩石斧成为了“锄耕农业”中重要的生产工具之一,多用于播种或除草,亦可挖掘坑穴。

石斧作为武器,称得上是一种优质武器。在新石器时期石斧可作为武器,用以抵御野兽侵袭、捕猎及战争。整个史前时代,石斧都是最基本的手持近战武器,其用于战争的实例也常有发现。而随着时代发展,作为武器的石斧功能又发生了新的变化。

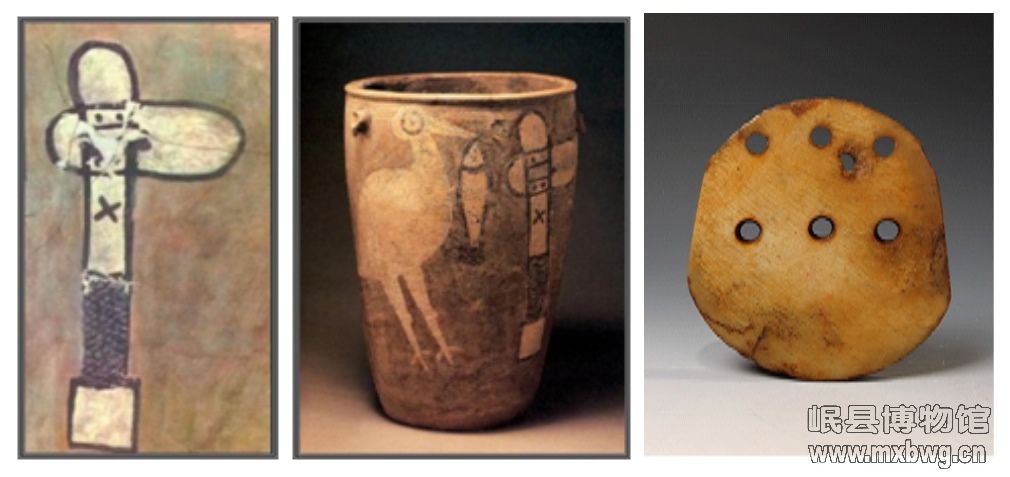

石斧作为礼器,有着更深层次的意义。如新石器时期庙底沟文化的河南临妆阎村遗址中彩陶缸上的《鹳鱼石斧图》,上面绘着一把竖立的石斧(如图二十一1.2),并且对石斧的符号、孔眼以及紧紧缠绕的缰绳都做了细致的描绘,另对石斧的装柄以及装饰信息有着明确的阐释。图中的石斧具有礼器的功能即 “在中国古代社会中,斧钺也是一种政治权力的象征, 甚至是跻身于祭祀或最高赏赐礼遇‘九命之锡’的行列, 同时也是舆服制度中的重要内容之一,具有着崇高的威严感。”⑦再比如岷县博物馆馆藏二级文物齐家文化玉钺(如图二十一3),由石斧演化而来,实用功能不断减弱,象征性的寓意逐渐增加。

1 2 3

图二十一 《鹳鱼石斧图》中的石斧(出土于河南临汝阎村,属于仰韶文化)(图片1.2来源于网络3为岷县博物馆馆藏玉钺)

四、岷县博物馆馆藏石斧

岷县博物馆馆藏石斧可分为梯形石斧、长方形石斧、有肩石斧(有孔和无孔)以及有銎石斧等。

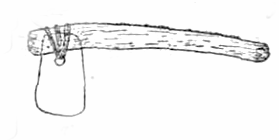

图二十二石斧装柄图(下图图片来源于网络)

岷县博物馆馆藏马家窑文化梯形石斧,出土于洮河中游的山那树扎遗址。长9.2厘米,孔径0.9厘米,宽6厘米,厚1.8厘米,重0.20kg,保存完整。此件石斧,为梯形状,磨制光滑,器身窄长,刃部略宽,较厚顿且带孔。我馆馆藏石斧中间带孔,孔应是用来捆缚斧柄以便使用。

图二十三有肩石斧装柄示意图(图片来源于网络)

图1

图2

图3

图4

图5

图二十四 (图1--图5为岷县博物馆馆藏其他有肩石斧)

岷县博物馆馆藏马家窑文化有肩石斧(双肩石斧),三级文物,出土于岷县茶埠镇山那树扎遗址。石斧长13厘米,宽6厘米,高4厘米,重0.38kg,保存完整。器身整体扁平,通体磨制,形制对称规整,有柄,双肩,双肩略斜且短平,为双面刃,刃为弧形,刃部磨制较好。“有肩石斧器身适中,带双面刃,上有方柄用以捆绑木把呈曲柄的生产工具进行砍伐”。⑧

图二十五 (岷县博物馆馆藏有銎石斧)

岷县博物馆馆藏有銎石斧,长1 4.4厘米,孔径2.8厘米,宽7.6厘米,高4.9厘米,0.72kg,残缺严重。斧身通体磨光,,大而厚重,通体呈菱形状,,斧刃较钝,刃有残缺,中间有銎孔,为安柄穿孔,使用痕迹明显。

图二十六(右图图片来源于网络)

岷县博物馆馆藏长方形有孔石斧,出土于中寨镇红崖遗址,长13.1厘米,孔径1厘米,宽6.6厘米,高1.2厘米。石斧整体为长方形,带孔,表面有磨制,斧身两面凿刻多条凹槽,双面刃,刃部较窄,保存完整。此类石斧带孔,与梯形石斧带孔的功用相近,孔应是用来捆缚斧柄以便使用。

岷县博物馆馆藏石斧种类较多,就其功能而言,如馆藏梯形石斧、有銎石斧以及长方形有孔石斧的功用如蔡克中先生所言“石斧是新石器时期非常重要的工具,既可用于砍伐树木,又可用于制作木构件,也可用于砍切肢解动物。”⑨

而我馆馆藏有肩石斧其功用可用李仰松先生的观点解释,即“(有肩石斧)它是当时人们农业生产中最普遍的一种工具,多用于播种或除草,亦可挖掘坑穴。”

五、石斧的社会价值意义

“石斧是石器生产工具的大宗、它在史前时期的社会经济、人们的生活中起着重要的作用。”⑪尤其是在旧石器时代至新石器时代中晚期,石斧在原始农业中占据着统治地位,对原始农业的发展有着重要的意义。

随着生产技术与环境的变迁,石锄、石刀、石锛以及石梨等器物也不断渗入到生产领域当中,石斧在史前时期农业中的统治地位有所动摇,但扮演的社会功能不但没有减弱,反而用途涉及到更为广泛的领域。石斧从作为农具演化为一种实用的战争武器,最终演化为氏族酋长或部落首领执掌王权的象征物。

就当下而言,石斧作为原始社会主要的生产工具,背后蕴藏着众多的历史信息,对于今人研究史前时期原始居民的生产生活意义重大。

参考文献:

①③④杨蕤:《渭河流域史前石斧的初步研究》,《华夏考古》2008年,第3期,第99页。

②⑤钱益汇:《济南大辛庄遗址出土商代石器的生产与使用研究》,山东大学博士学位论文,2005年,第77页,第100页。

⑥⑩李仰松:《中国原始社会生产工具试探》,《考古》1980年,第6期,第516页。

⑦黄冉;《鹳鱼石斧图》图像研究,江苏大学硕士学位论文,2016年。第54页。

⑧赫思德:《馆藏有肩石器选介》,《文物天地》2017年,第11页。

⑨蔡克中:《先秦工具发展研究》,南京艺术学院博士学位论文,2022年,第143页。

⑪殷志强:《中国古代石斧初论》,《农业考古》,1986年,第137页。

未完待续,敬请关注:黄河文化文物展之三:史前文化石锛展

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号