风雅最是三月三——中国传统节日上巳节文征明《上巳》诗碑线上展

风雅最是三月三——中国传统节日上巳节文征明《上巳》诗碑线上展

2023年4月22日为癸卯兔年三月初三,此日为我国传统节日上巳节。阳春三月,神州大地春暖花开、春分明媚,春意盎然。正是人们旅游出行、踏春赏花、游山玩水的美好时节。岷县博物馆特意推出我馆馆藏文征明《上巳》诗碑,一来是为大家祈福,愿祛除病灾与不祥,生活一切都美满。二来通过讲述我馆文征明《上巳》诗碑背后的故事,为大家介绍这一古老而诗意的传统节日上巳节。

一、上巳节

1.上巳节称谓:上巳又称元巳,是清洁、清除一类的节令。三月三亦称“上巳节”,为中国多个名族的传统节日。上巳节又称春浴日、女儿节。我国北方中原地区有“二月二,龙抬头;三月三,轩辕生”的说法。相传,农历三月初三是黄帝的生日,这一日为纪念黄帝的节日。《论语》中记载的“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”与《兰亭序》中“曲水流觞”都与上巳节相关。

(图片来源于网络)

2.上巳节的由来以及发展

伏羲图(图片来源于网络) 道教真武大帝图(图片来源于网络)

王母娘娘开蟠桃图 (图片来源于网络)

有关三月三上巳节的起源说法有:三月三可推到追念伏羲氏;农历三月三,还是王母娘娘开蟠桃会的日子;农历三月三日,更是道教真武大帝的寿诞。

上巳节萌芽于先民举行的春季招魂祓除的巫教活动。

根据文献的记载,上巳在周代就已经出现节日雏形,到汉代有了上巳节之称,且出现了娱乐化的倾向。自魏以后开始有固定的节期,从三月的第一个巳日转而在三月初三。

魏晋之后因为时局动荡,战争频发,上巳节时盛时衰。

唐时社会逐渐稳定,经济、文化、外交的发展与兴盛,促使很多节日趋于丰富多样,在继承了前朝节俗基调的同时,又有很大的演进与发展,上巳节也随之上升为举国欢庆的盛大节日,并演化出许多新的节日元素。

宋代上巳节已无唐代的繁华富丽,上巳节逐渐淡出人们的视线,但是曲水流觞的风俗仍然被保留下来。

元代上巳习俗多出现于戏文里,现实中已很难见到。明清以后祓禊之意日益减淡,春游意趣更浓。

二、上巳节的习俗

1.祓禊衅浴

《周礼·春官·女巫》载:“女巫掌岁时祓除、卹浴、早暵,则舞雩。”郑玄注:“岁时祓除,如今三月上巳如水上之类。卹浴,谓以香薰草药沐浴。”先秦时女巫是祓禊活动的执掌者,且此活动就是在水边用香草洗浴。《后汉书·礼仪志》引《韩诗》曰:“郑国之俗,三月上巳,之溱洧两水之上,招魂续魄。秉兰草,祓除不祥。”在先秦时除了水边祓禊外,招魂续魄也是上巳节的重要节俗。

(图片来源于网络)

“衅浴”即是用熏香草药沐浴。久而久之,水边沐浴、祭祀等活动成为上已那天的习俗,也叫“祓禊”,一为清洁身心,祛除不祥,避免生病;二为祈求福扯。

2.求子

《说文解字注》有言:“包,妊也。象人裹妊,巳在中,象子未成形也。元气起于子,子,人所生也,男左行三十,女右行二十,俱立于巳,为夫妇,裹妊于巳,巳为子,十月而生。”此段文字说明“巳”字含有嫁娶和生子的意义,并解释了上巳节求子习俗的来由。

“浮卵”和“浮枣”是上巳节具有求子意味的习俗活动。“浮卵”这一习俗的产生与商始祖契的诞生有着密切联系。《诗经·商颂·玄鸟》曰:“天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。”《史记·殷本纪》载:“殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄一鸟堕其卵,简狄吞之,因孕生契。”《诗经》和《史记》中都记载了有娀氏之女吞食燕卵之后怀孕,随后生下商始祖契的故事。《史记》中的记载更为详细,增加了行浴的内容。这一记载为“浮卵”的求子象征义提供了有力支撑。而“浮枣”习俗想来也是从“浮卵”习俗中衍生而来的,众多上巳诗中都有对此习俗的描述。

3.对歌谈情,诗意浪漫

(图片来源于网络)

《诗经·溱洧》中就描述了青年男女在溱、洧之滨游春的场景。后来还衍生出了青年男女趁此机会约会的习俗。先秦以后,三月三情人节在各代延传开来。至唐朝,杜甫的诗句 “三月三日天气新,长安水边多丽人”,更将其摇曳绮丽之风情烘至高处。

4.曲水流觞

西晋时期的上巳诗以应制之作为主,诗歌内容大都是歌功颂德。少数外出游览时所作的上巳诗呈现出清丽自然的特点,同时可以看出上巳节俗的渐趋丰富。

(图片来源于网络)

兰亭集会是东晋时期的一场盛大的文人雅集,以王羲之为首的四十二位文人在永和九年的上巳节集会于会稽郡山阴的兰亭。这次集会的目的有二:一是修禊事,二是赋诗兴怀使“后之览者,亦将有感于斯文”。此次集会共留有三十七首兰亭诗,其中五言诗二十三首,四言诗十四首,汇编为《兰亭集》。

(图片来源于网络)

上已节时又添加了临水宴饮、郊外春游的活动。魏晋时, 临水宴饮还派生出曲水流觞的习俗 。“觞”是酒杯,大家列 坐在环曲的水边,把盛了酒的酒杯放到水里,酒杯顺水漂流, 停在谁的面前,谁就要将杯中酒一饮而尽,并作诗一首,作 不出来要罚酒三杯 。

三、上巳文学

上巳在汉代才逐渐形成节日,关于先秦时期的上巳文学作品极少。在汉代,上巳文学主要以赋的形式呈现出来,作品主要有杜笃的《祓禊赋》、张衡的《南都赋》等。

魏晋南北朝时期的上巳文学形式变得灵活多样起来,除了赋的形式,专门描写上巳的诗歌数目也十分可观。

唐代上巳诗的数量还是十分可观的,无论是帝王朝臣亦或是普通文人,皆在上巳节这一天,将所观之景所怀之情用赋诗的方式记录下来。如王勃、杜甫等唐朝著名诗人所做上巳诗诗作内容、形式多样,诗歌题材和内容多样。

《上巳浮江宴韵得遥字》

唐·王勃

上巳年光促,中川兴绪遥。

绿齐山叶满,红泄片花销。

泉声喧后涧,虹影照前桥。

遽悲春望远,江路积波潮。

《丽人行》

唐·杜甫

三月三日天气新,长安水边多丽人。

态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀。

绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。

头上何所有?翠微㔩叶垂鬓唇。

背后何所见?珠压腰衱稳称身。

就中云幕椒房亲,赐名大国虢与秦。

紫驼之峰出翠釜,水精之盘行素鳞。

犀筯厌饫久未下,鸾刀缕切空纷纶。

黄门飞鞚不动尘,御厨络绎送八珍。

箫鼓哀吟感鬼神,宾从杂遝实要津。

后来鞍马何逡巡,当轩下马入锦茵。

杨花雪落覆白蘋,青鸟飞去衔红巾。

炙手可热势绝伦,慎莫近前丞相嗔!

丽人行图(图片来源于网络)

宋代上巳节已无唐代的繁华富丽,元代上巳习俗多出现于戏文里,现实中已很难见到。明清以后祓禊之意日益减淡,有关上巳节的文学创作大幅减少,反而人们的春游意趣更浓。

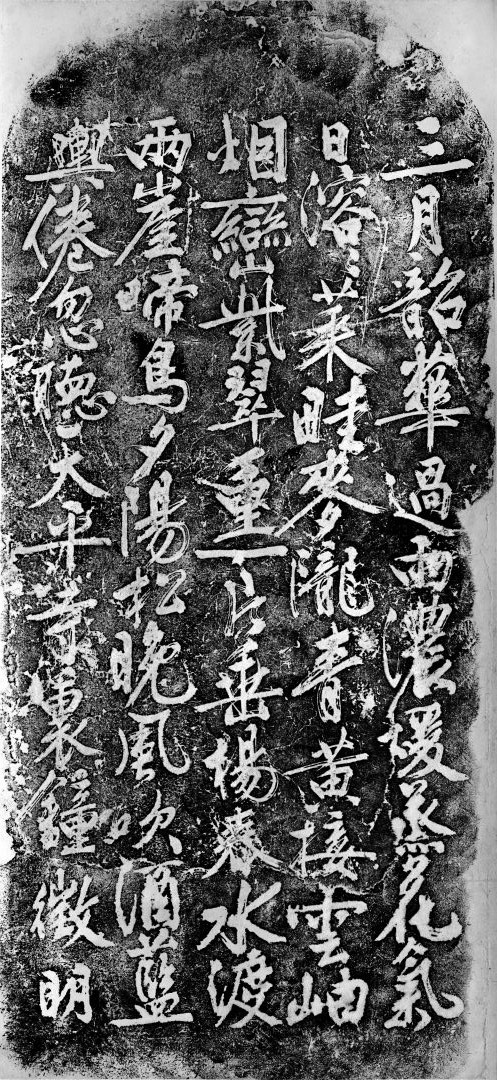

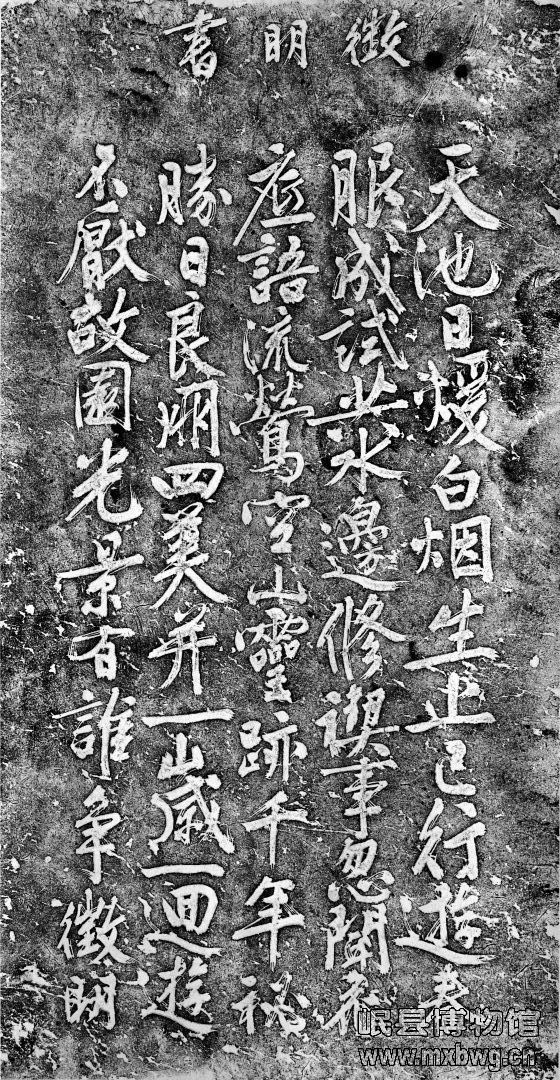

四、岷县博物馆馆藏文征明《上巳》诗碑

释文:

一

三月韶华过雨浓,暖蒸花气日溶溶。

菜畦麦陇青黄接,云岫烟峦紫翠重。

一片垂杨春水渡,两崖啼鸟夕阳松。

晚风吹酒蓝舆倦,忽听天平寺里钟。

征明

二

天池日暖白烟生,上巳行游春服成

试共水边修禊事,忽闻花底语流莺

空山灵迹千年秘,胜日良朋四美并

一岁一回游不厌,故园光景有谁争

征明

岷县博物馆馆藏文征明《上巳》诗碑,为两面刻诗。碑石尺寸:高180厘米,宽80厘米。内容为文徵明行书七律诗两首,主要写春景,上巳日修禊事,均为江南美景。此两首诗描写了阳春三月,天朗气清,曲水潺潺,季春时节的和煦温暖与自然美景,也写出了作者在上巳节游山玩水,寄情山林的闲适生活。另一方面也表达出作者萧散从容的淡泊心态。

诗碑书法苍劲挺拔,笔力四射,极似黄庭坚典型书风。此碑诗书俱佳,堪称双绝,为西部边城带来诗、书之样板。

岷县博物馆藏文征明诗碑拓片

五、结语

上巳节作为中国古代传统节日之一,虽在当今衰落,但在我国西南地区的一些少数民族地区,仍是一个隆重而盛大的节日。上巳节俗作为一个整体文化形式依然存在于西南少数民族的“三月三”中。 “三月三”为壮族是国家级非物质文化遗产,2014年起,广西壮族自治区为之设立法定传统公众假日,自治区内全体公民放假二天。

(图片来源于网络)

上巳节虽已衰落,但其在漫长的历史长河中遗留下来的众多习俗仍为后代人所沿用,主要习俗有:

1.如农历三月三,国人有吃地菜煮鸡蛋的习俗。

荠菜又称地菜、田儿菜等,虽说这些菜是野菜,却鲜香可口、营养丰富。春天正是采食荠菜的季节。春食荠菜也是我国民间由来已久的传统习俗。

2.三月初三,举家出游,一些家庭会带着酒菜在郊外野餐,而这时正是迎春第一支杏花开放的时期,古有“三月杏花香”的说法,春暖乍寒,人们走向郊外成了“三月三”的一个活动了。

3.“正是人间三月三,风筝飞满天”,三月初三还有放风筝的民俗。风筝的来源说法众多,有人说曾为战争中传递情报的功具等,但在民间是一种游戏。大人、孩子都喜欢放风筝,有人认为是一种健身活动。春天到了,人们应该到户外活动,所以会在三月初三放风筝。上巳节作为我国历史悠久的传统节日不应被遗忘!

(撰稿:后永乐 孙少毅 编辑:包新田)

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号