岷县博物馆七夕节文物展之“鸳鸯对浴银塘暖”-莲池鸳鸯纹(图)文物

岷县博物馆七夕节文物展之“鸳鸯对浴银塘暖”-莲池鸳鸯纹(图)文物

一、七夕节

每年的农历七月初七,即为七夕节,又名乞巧节、七巧节、女儿节、巧夕等等。七夕节更是中国民间的传统节日,“七夕”最早来源于人们对自然天象的崇拜。早在《诗经》时代,人们就对牛郎织女的天象有所认识,在东汉时就有了人格化的描写:“织女七夕当渡河,使鹊为桥。”2006年,七夕节被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

在古代,七夕节就以祈福、乞巧、爱情为主题,“乞巧”即乞求技艺、智慧之巧。所以,古人常在七夕节进行穿针乞巧、喜蛛应巧、投针验巧、种生求子、供奉“磨喝乐”、拜织女、拜魁星、晒书晒衣、为牛庆生、吃巧果等风俗。 几千年的时间里,七夕节在不断地发展和演变中,呈现出多样的风俗内容和活动形式,丰富了传统文化的内涵。

经过漫长的发展演变,七夕成为了象征爱情的节日,成为了“中国的情人节”。在今年的七夕节来临之际,岷县博物馆通过“莲池鸳鸯纹(图)”文物,为大家送上节日祝福,祝愿有情人终成眷属,相亲相爱之人幸福安康。

二、莲池鸳鸯纹(图)

鸳鸯,又称中国官鸭。虽然称其为鸭,但实际上鸳鸯是指两只鸟即鸳指雄鸟,鸯指雌鸟。鸳,雄鸟,羽毛鲜艳华丽,且翅上有一对桔红色扇状直立羽,像帆一样立于后背,非常奇特和醒目,也极易辨认。鸯,雌鸟,整个身体为灰褐色,颜值与鸳相比,明显要稍逊一筹。鸳鸯出入喜欢成双成对,故在民间以鸳鸯寄托夫妻双双和谐到老,喻为“忠贞爱情”的象征,常见于诗画作品及古代瓷器纹饰装饰中。

(图片源于网络)

在唐代,人们喜欢将鸳鸯写进诗词里,如李白诗句:“七十紫鸳鸯,双双戏亭幽”,杜甫诗“合昏尚知时,鸳鸯不独宿”;宋朝时,人们便将鸳鸯刻在了瓷器上,绣在了服饰上。元明清时期的瓷器装饰里,“满池娇”(即以荷叶、莲花、鸳鸯、鹭鸶、虫鱼戏水等为主题,表现荷塘小景、描绘自然界生机盎然、祥和安宁的池塘美景都可称为“满池娇”。)这一时期的图案十分引人注目。它蕴含了人间爱情、家庭、团圆之意境,展露出一种别有的清新柔秀之品格。

元代青花鸳鸯莲花纹盘(图片源于网络)

莲花、鸳鸯相互组合,具有吉祥寓意:莲花形象美丽,而古代负责采莲的一般为女性,早在先秦时期,就以莲起兴,以莲比喻美人,或以美人美物咏莲。诗经有云:“彼泽之陂,有蒲与荷。有美一人,伤如之何。”另外,“莲”和“怜”谐音,寓指爱情;莲即“荷”,与“和”谐音,具有和睦、和谐的寓意;而鸳鸯,常常被用来比喻夫妻,所以“莲池鸳鸯纹”寓意美好的爱情、美满的婚姻。该主题纹饰常见于瓷器、书画、绣品中。

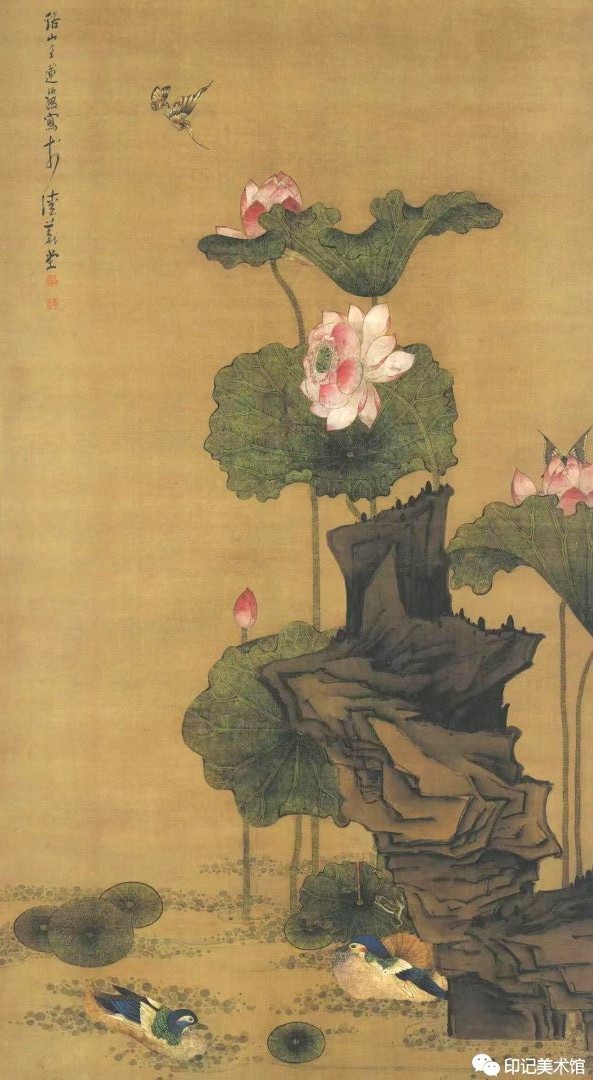

明代陈洪绶《荷花鸳鸯图》(图片源于网络)

三、岷县博物馆馆藏莲池鸳鸯纹(图)文物

清吴申工笔《莲池鸳鸯图轴》,纵122厘米,横31厘米,重0.34千克。绢类书画文物,现藏于岷县博物馆。

整幅工笔画注重色彩应用,构图既有宏观的形式美感,又有局部的详细呈现。画面紧凑,富于变化。笔法工谨细腻,造型准确且生动,敷彩浓艳雅致,烘染过渡而自然。画中的鸳鸯一前一后畅游于池水之中,在前的一只回首相望,后面的一只周围绘有荷花作为装饰。画中鸳鸯神态生动,形神兼备,层次清晰,画面整体效果怡人。

清吴申工笔《莲池鸳鸯图轴》

清景德镇窑莲池鸳鸯图粉彩瓶,口径18.8厘米,腹径23厘米,底径17.5厘米,通高61.5厘米,重7.55千克。现藏于岷县博物馆。

清景德镇窑莲池鸳鸯图粉彩瓶

莲池鸳鸯纹常出现于清代的斗彩及粉彩瓷器上。我馆馆藏清景德镇窑莲池鸳鸯图粉彩瓶,装饰的纹饰为荷花鸳鸯图,图中绘有春夏之季的池塘美景:荷叶茂盛如幂,莲花枝枝高卓,摇曳生姿;朵朵饱满,粉妆玉琢。水中鸳鸯成双,在花间叶下相属倘佯。画面中,鸳鸯和上下左右几组莲池纹组合为一幅画面,鸳鸯位于莲花两侧做点缀之笔。两只鸳鸯和头相对。图中鸳鸯及荷花下均绘有水波纹,如微风吹过,水在流动,给人以流动的感觉,意境优美。总体构图饱满,画面繁缛,但绘工十分精细。极具装饰性。且具有较强的写实性,画面层次清晰,整体效果高雅。

(文:孙少毅 图:包新田)

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号