藏传佛教在岷州

藏传佛教在岷州

张润平

佛教传入岷州,最早可以上溯至唐朝。在神龙元年敕天下诸州各置一大唐中兴寺,景龙元年敕改为龙兴寺,岷州的龙兴寺即建于此时。岷县历史上有名的大崇教寺的前身灵鹫寺也建于此时。同期还陆陆续续出现了另外一些寺院,如兴隆寺、环珠寺、庄严寺等。从神龙年开始,大约经过了一个世纪,唐敬宗宝历年间(公元825——826年)进士宋庆余写了一首名为《出临洮》的诗作,其诗文内容为:

寺寺院中无竹树 家家壁上有弓刀

惟怜战士垂金甲 未象游人着白袍

深巷独吟秋色里 平原一望戍楼高

此诗在《临洮史话》中也被引用。那么她反映的是现在的岷县还是临洮?我想这是不争的事实。现在的临洮的称谓,才是从元朝开始的,元、明、清均置“临洮府”,在此之前,现在的临洮,历史上根本就没有这一行政域名称谓,怎么能说唐诗中的“临洮”就写的是现今的临洮呢!虽然岷县自从隋恭帝以后,作为地名的临洮便和岷县地域脱离了关系,但在文人的习惯中抒写岷县时,仍然喜欢称谓临洮,这种习惯直至临洮这一称谓被其他地方域名惯用为止。在这首诗中,他提到“寺寺院中无竹树”,可见当地的寺院已不是一座、两座了。公元838年以后,随着朗达玛灭佛,部分受打击的僧人逃向周边地区和“嗢末”军席卷甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕等州,这里的寺院也开始部分地改宗藏传佛教了。因此,藏传佛教在岷州独立发展的上限可划到朗达玛灭佛时期,也就是唐文宗、武宗统治时期。

从唐宝应二年(763年)岷州陷于吐蕃,历经唐末、五代,直到北宋神宗熙宁六年(1073年)王韶收复岷州,在这三百年中,汉藏边界实际上向中原腹地推进了一大步,鄯、阶、宕、洮、岷、文、甘、肃、瓜、沙、秦、泾、仪、渭等诸州悉数落入吐蕃,大量的藏族源源不断地迁入安多地区,岷州著名的后氏家族祖先、卓尼杨土司的祖先也都是在此时迁入岷州、卓尼的。所以,到了宋代,今岷县地区已是蕃族云集了,王韶的《平戎策》就曾言及于此:“……今董毡虽在河湟间,而沿边诸族自为种落,如木征瞎药及欺巴温之徒皆与汉界近,在洮河间,其种落大者不过一、二万人,小者二、三千人,皆分离散处,不相统一,此正可以并合而兼抚之。……”在这些散处于洮河边的吐蕃部落中,藏传佛教已经较为盛行,“番僧”的足迹也从历史的后台跨入了前台。当时知岷州的种谔便因势利导,倡修寺院,熙宁七年(1074年)六月,该寺被赐名为广仁禅院,“结官田五顷,岁度僧一人。”此禅院开工于种谔知岷州,完成于元丰七年,前后历经十载。从《广仁禅院碑》来看,它是以宏传藏传佛教为主的寺院。除了广仁禅院外,宋时岷州所修的寺院还有报恩寺、普救寺,其中报恩寺在当时也是声名远播,跻身于“岷州八景”中的“城南古刹”。明代江奎作诗咏之:

丛林巨刻多佳制, 岁深剥落无全字。

庭院尘空向昼闲, 瑶草琪花生满砌。

历览归来日欲昏, 月边时听僧敲门。

盛时偶尔纵行乐, 皈依不如如来尊。

此寺历经宋、元两代,到明朝依然是人们探幽访古的去处,可见其规模也不小。此外,宋代岷州的钦化禅院也是一座著名的寺院,其修建历史虽因年代久远堙灭无考,但当时的规模决不亚于广仁禅院。南宋名臣张舜民于隆兴年间(1163—1164)出任陕右提刑,曾“驻军宕州城钦化院,因统制惠道,镇抚边土,假馆是院如衙门,以法堂为厅,香积厨为厩,廊庑、厨舍、云堂、二门为茶资库,僧房山场园为士卒燕息之所,惟存佛堂。”钦化禅院当时竟然能作为一个驻军的所在,占地范围自然非比寻常。

元代八思巴(1235—1280年)在此地都有过长时间的宗教活动,八思巴有一弟子叫达益巴,受命留居岷洮地区布教。在其影响下,岷州的一批寺院成为萨迦派寺院,如吉祥寺、大崇教寺的前身重光寺等。元世祖(1260—1294年在位)时,班丹札释的高祖父定而迦威猛多贤,心慈乐善,世祖念其有守土略地之功,授宣慰使,他深信佛乘,公余之暇,建寺数区,招徕僧侣,精务佛法,后经儿子阿波赤、孙子扎释巴,祖孙三代,共建寺院一百多座。可见这个家族的人到元代时已成为把持岷州地方政教的大家族,使藏传佛教在岷州有了长足的发展。

明代是岷州藏传佛教发展最辉煌的时期。在这一时期,岷州藏传佛教寺庙激增,僧人数量空前庞大,受到朝廷加封的高僧人数在整个岷州历史上也是绝无仅有的。主要表现在僧人数量、寺院数量、受加封的高僧数量都空前膨胀。《安多政教史》提到“哈立麻德银协巴前来多麦时,曾有披袈裟的十万人迎接,这个地点似为岷州(今岷县境内)云。”这个数字似有夸大之嫌,但至少能说明岷州当时藏传佛教的发展盛况。明朝的史料对这一点也给予了确证,成化八年(1472年)六月,礼部上书言道:“今年陕西岷、洮等卫所奏送各簇番人共四千二百有奇。除给予马直不计、凡赏彩段八千五百四十二表里,生捐八千五百二十余匹、钞二十九万八千三百余锭,滥费无已。”岷州卫和洮州卫在一年中就有四千多僧人去进贡。《西番馆来文》中有岷州卫永安寺僧人沙加俄紫儿奏请大藏经的表文一道:“陕西岷州卫永安寺僧人沙加俄紫儿奏。为乞请经典事。臣本寺有千余僧众,每日率领祝延圣寿。所有原赏藏经,年久破坏,不堪念诵。有都纲也舍,是一个有德高僧。差他赴京,奏请藏经一部。望朝廷可怜见给与便宜。”在明朝名不见经传的永安寺有僧人千余,以此类推,那些著名大寺中的僧众数也就可想而知了。

明朝时,岷州的藏传佛教寺院数量也很庞大,其中被《明实录》提到的、规模较大的有:大崇教寺、广福寺、卧龙寺、石崖寺、报恩寺、胜安寺、法藏寺、弘教寺、拱卜寺、朝定寺、三竹寺、瓦隆寺、昭慈寺、弘觉寺、圆觉寺、撒藏寺、永安寺、弘济寺、讲堂寺、永宁寺、鲁班寺、羊圈寺、广善寺、西多等寺。在这些众多的藏传佛教寺院中,明朝所创建的就有:班若寺、尼儿寺、朝天寺、弘教寺、永宁寺、赤木寺、广德寺、金家寺、新寺、喇嘛寺、藏经寺、羊圈寺、法藏寺、三竹寺、圆觉寺、鲁班寺、红崖寺、王铁咀寺、唐古寺、宏福寺,也就是说80%以上为明代所建,由此可见明代藏传佛教在岷州取得了突飞猛进的发展。不仅如此,岷州的大部分寺院还因为频繁的朝贡和日益重要的政治作用而显声朝廷内外。明朝对岷州等地僧人进贡的官方规定是这样的:“洮岷等处番僧,每寺许四五人,每年遇大节,一次赴京朝贡。”以寺院为单位进行进贡的这项政策,所产生的直接后果是刺激了寺院的进一步膨胀,而贡僧所得的优厚回报,反过来又促使寺院增加了进贡的频率。寺院频繁地进贡也是以其强大的人力、物力、财力做后盾的,所以明代寺院的进贡次数基本上与其发展规模成正比,明代岷州规模最大、声名最显赫的的寺院是大崇教寺,它成为岷州藏传佛教发展的一个象征,且声名远播岷州之外,被称为“第二个卫地”。

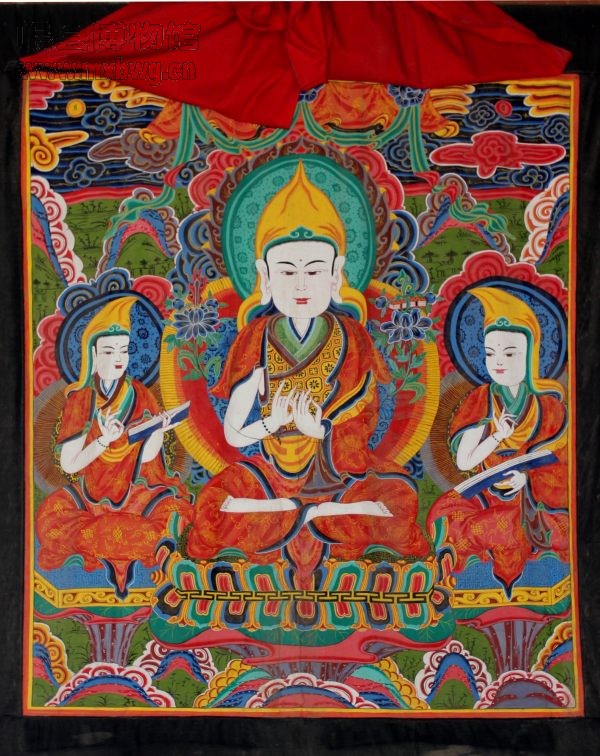

大崇教寺是藏传佛教在岷州充分发展的一面镜子。大崇教寺,藏名曲德寺•隆主德庆林,汉名大崇教寺,俗称东寺。如前文所述,它的前身即唐代的龙兴寺,元代岷州宣慰使司定而迦改其为藏传佛教寺院。朝廷“命两位大臣负责修佛殿的工程,又降圣旨派地方大小官员一百多名,部落大小土官二百名,各种技术人员一百一十名,军人乌拉两千零伍人,重新因故刹扩建为宫殿式大佛殿……”竣工于1430年,占地面积五十余亩,根据《西天佛子源流录》记载,其具体的建筑和设施有:寺宇计有山门两重,四大天王殿一、碑亭二、钟鼓楼二、正殿一、后殿左右二、东西庑二、东西藏二、法堂一、正方丈一、东方丈一、前后佛殿二、西方丈一、秘密殿一、东西佛殿二、殿宇僧舍共五百余楹。殿宇佛像供物:二重山门内供二金刚像。四大天王殿内,供四大天王。正殿内供三世佛、十六罗汉。后殿内供释迦、弥勒、药师三佛、十方佛、八大菩萨。后左殿内供二臂六臂护法。后右殿内,供金刚布围中围佛像及葛辣噜巴拶支母与其伴遶。东藏殿内,供钦赐华梵字大藏经二藏(9134卷)。西藏殿内,供金书大藏经二大藏(9134卷)。秘密殿内,供钦赐佛八尊及大轮金刚手佛像,上乐轮佛密像、金刚布围佛密像、镀金大持金刚、弥勒菩萨、文殊菩萨、金字番字大藏经一藏,计180帙(线装套)、语录藏经一藏,计21帙,葛里麻巴上师一尊、药师灯一树、玉花评纯金所造、枝茎叶花五实供花一树、大银灯盏一个,重三百五十两。东佛殿内,供上乐轮六十二佛、金刚布围十三佛。西佛殿内,供大轮金刚手十八佛、无量寿佛九佛。佛身皆檀香、象牙、鸟木所造。东方丈后殿内,供无量佛、弥勒、文殊二菩萨、银灯等供器全。西方丈前殿内,供五方佛。在这些文字性的记载中,大崇教寺殿堂林立、佛像繁多的全貌跃然纸上。大崇教寺不仅内部堂皇富丽供藏许多佛像和珍宝,整体布局也是气势宏伟,形如小城,分前八院和后八院。寺院落成后,宣宗赐其名为“大崇教寺”,并且刻碑记之。需要指出的是:此时的大崇教寺为噶举派寺院,因为寺中供奉“葛里麻巴上师”(即哈立麻),而并非宗喀巴。

修缮后的大崇教寺气度非凡,“殿堂崇邃,廊庑周回,金像庄严,天龙俨然”,成为屹立在汉藏边界上的一块政府优抚藏民族及藏传佛教模板,它不仅起到了“以来远人”的目的,而且还可以“阴翊皇度”、“普济万民”,成为安多地区的佛教名刹,且因其风景、建筑、以及寺中高僧辈出而蜚声内外,成为达官文人追古思今、探奇寻异、抒发情怀的胜地,《岷州志•艺文志》收录的咏颂大崇教寺的诗作就有十余首,这些诗作大都从侧面反映了大崇教寺当时的面貌。嘉靖进士宋贤所做的《宿崇教寺》从形、势、声等方面对大崇教寺予以全面勾勒,堪称其中的代表:

岷山高拱法王宫, 箓蔼轻浮紫翠重

云外楼台悬夕阳, 空中金磬度秋风

蒲田纳袄余衣钵, 贝叶番文杂鸟虫

抚景忧时浑不寐, 几回倚枕听晨钟

大崇教寺地处边陲,是连接朝廷和卫藏的纽带之一,且寺中还有许多御赐之物,朝廷对其极为重视,当时岷州守城士卒有三百五十人,其中五十人就在卫戍大崇教寺,直到成化八年,大崇教寺因火灾烧毁过半,卫卒才降为十人。大崇教寺不仅本身规模巨大,而且还有许多属寺,形成了一个完整的寺院体系。

这里需要特别提出的是,大崇教寺兼弘汉藏佛教,它的属寺——新寺就是一个汉传佛教寺庙,而且就在大崇教寺的后八院内,专设一院为汉传佛教寺院,一直持续到新中国成立宗教改革之前。

除了大崇教寺,明代岷州还有一个重要的藏传佛教寺院——班藏寺,又称法藏寺,它是由班丹札释的经师仲钦•班丹嘉措创建的,藏语叫作曲宗班乔寺,它的属寺也很多,有贾那寺、乃义寺、哦乐寺、胡额寺、层加寺、东木加寺、赛加寺、吉合马寺、居苟寺、朗寺、后紫寺、佐卜旗寺、朱喇嘛寺、楼加寺等。从明实录中可查出的大崇教寺和班藏寺的属寺有六十多座。这些寺院都属于进贡寺,它们毕竟是岷州地区众多寺院中出类拔萃的代表性的少部分寺院。这些寺院对明政府来说,是对卫藏进行宣传的喉舌,对卫藏来说,是了解明朝政策的窗口,所以在客观上加强了汉藏的了解、交流。而据当地后法王家族历代传说,当时岷地共有360座寺院,其中大崇教寺属寺108座(含进贡寺36座)。

反映明代藏传佛教在岷州发展盛况的另一个方面是此时受到明廷加封的高僧辈出,其中被封为法王的有三:班丹札释(景泰三年[1453年]被封为大智法王)、沙加(景泰七年[1457年]被封为大善法王,事隔半年,又被英宗复为灌顶大国师)、着肖藏卜(正德四年[1509年]被封为法王)。而被封为国师的主要有:端岳藏卜(永乐二十二年,代其叔锁竹坚藏为净觉弘慈国师)、绰竹藏卜(正统元年封为净觉慈济大国师)、锁南藏卜(弘慈广善国师)、锁南领占(袭封净觉慈济大国师)、绰肖藏卜、锁南秋柰(袭其师沙加国师之职),至于被封为禅师、都刚、喇嘛等,则人数更多。作为一个岷州卫,就拥有如此之多的具高级封号的僧人,这在藏传佛教发展史上,也是一个罕见的现象。

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号