以岷县藏传佛教建筑为例试析古建类文物保养修缮中的两个问题

以岷县藏传佛教建筑为例试析古建类文物保养修缮中的两个问题

(岷县博物馆 后永乐)

内容提要:本文以近两年来岷县博物馆实施的古建类文物小修保养和保护修缮项目为例,就古 建类文物保养修缮中普遍遇到的“遵守不改变文物原状”的问题和古建类文物“当地做法”的处理问题做了探讨。笔者认为在保养修缮中需要我们具体分析不同价值维度对“文物原状”做出判断取舍,要高度重视“当地做法”所蕴含的重 要价值并尽可能地重点予以保留。

要价值并尽可能地重点予以保留。

关键字:古建类文物 保养修缮 原状 当地做法 价值

按照文物行政管理部门安排,近两年来岷县博物馆对县域内的几处古建类文物进行了小修保养和保护修缮。笔者作为实施单位岷县博物馆具体负责文物小修保养与保护修缮业务的工作人员,有幸参与了各个项目的整个实施过程,对古建类文物小修保养与保护修缮工作有了些许认识,现就工作中的一些体会不揣冒昧与大家分享,疏漏与错误在所难免,还请方家指教。

一、岷县古建类文物保养与修缮基本情况介绍

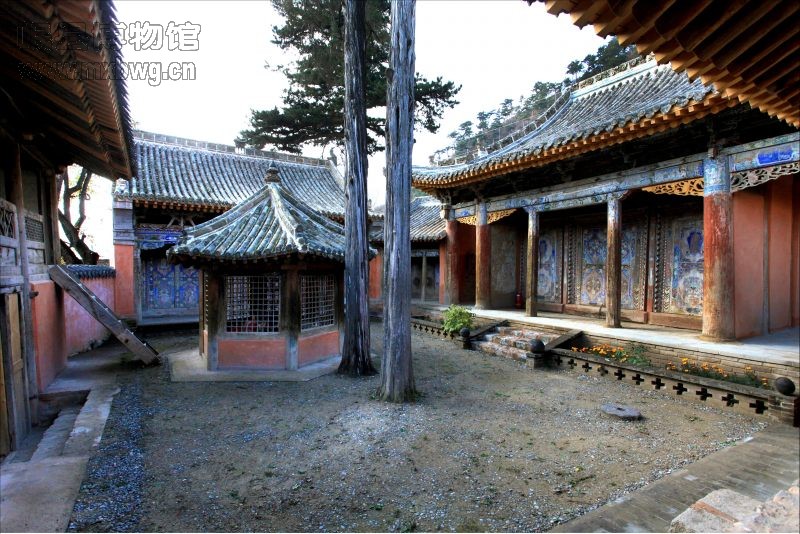

岷县地处黄土高原、西秦岭山地、青藏高原交汇结合部,“西亘青海之塞,南临白马之氐,东连熙巩,北并洮叠。内则屏翰蜀门,外则控制边境,为熙河重地。”[i]明清以来岷州重要的地理位置更加凸显,被称为“西番门户”、“中国藩篱”,是中央王朝对藏施政的前沿、藏族同胞了解中央政策的橱窗。明清时期中央王朝采取了尊崇藏传佛教的宗教统战政策,在岷州地区建立了许多藏传佛教寺院,以这些藏传佛教寺院为主的古建类文物构筑起鲜明的汉藏融合区文化特色。我馆近两年实施的古建类文物小修保养和保护修缮即以这些藏传佛教建筑为主。

近年发生在岷县的自然灾害,包括2012年的5.10暴洪灾害、2013年的6.6级地震灾害、2013年的9.16雹洪灾害,使省级文物保护单位大崇教寺五楹过殿和省级文物保护单位山咀白塔墙体开裂、墙面剥落,小修保养中维护了大崇教寺屋面,更换添配了个别残损、缺失构件,对大崇教寺五楹过殿和山咀白塔开裂的墙体和剥落的墙面做了修整处理。

省级文物保护单位大崇教寺汉藏文碑亭、省级文物保护单位前川寺、市级文物保护单位圆觉寺年久失修,且遭受连年自然灾害,这些古建类文物残损严重,亟需保护修缮。自2015年起岷县博物馆保护修缮了前川寺、圆觉寺,大崇教寺汉藏文碑亭和前川寺保护修缮工程(二期)项目正在实施中。

二、古建类文物保养修缮中遵守“不改变文物原状的原则”问题

在古建类文物保养修缮中,我们经常用到“修旧如旧”这一概念,其主旨意思是很明确的,就是要尽可能保留原有文物的建筑艺术风格、尽可能保留原有建筑蕴含的历史文化信息。但在实际工作中,人们往往在这个概念上产生歧义,似乎用新构件更换已经糟朽腐蚀甚至开裂垮塌不能继续使用的原有构件还需要再三斟酌,或者使用了新构件必须来一番做旧处理才算符合要求。文物保养修缮的目的即是使文物永葆健康状态,从而尽可能地使文物益寿延年直至永传后世,因此我们需要辩证地、理性地看待文物保养修缮中必要的构件更换问题。换句话说,需要更换的构件理应毫不犹豫的予以更换。

岷县博物馆在市级文物保护单位圆觉寺大殿保护修缮中,打开建筑发现两侧三架梁存在严重问题,一侧的三架梁断裂,另一侧的三架梁严重糟朽,不予更换存在严重的安全隐患,勘察设计因不能破坏文物未能发现这个问题。尽管落架更换三架梁费工费时,大幅增加施工成本,但经四方召开会议反复研究最终还是全落架更换了这一组重要构件,彻底消除了古建筑存在的致命安全隐患。

至于在文物保养修缮中因使用新料从而与文物本体、附属物以及周边环境在色彩、质感等方面存在不协调的问题,也需视新旧之间反差大小慎重处理,不可一刀切地一味做旧复古,使古建筑显露出破败没落的景象,保留文物历次维修痕迹也是非常有必要的。因此,笔者认为《文物保护法》第二章第二十一条中的描述是非常准确的,即“对不可移动文物进行修缮、保养、迁移,必须遵守不改变文物原状的原则”,摒弃“修旧如旧”这类含混不清的说法,以免引起理解上的偏差,正如马炳坚先生所说,“尽管‘修旧如旧’的提法也是出自权威人士之口,但它不如‘不改变文物原状’的提法严谨科学,容易引起误解”[ii]。以上主要谈的是“修旧如旧”中第二个“旧”的问题。下面再来谈谈“修旧如旧”中的第一个“旧”和文物“原状”的确定问题。

古建类文物保养修缮中,需要我们弄清历史这一只无形之手烙印在文物上的不同时期、不同程度、不同影响的“旧”与文物“原状”,需要我们严格审查究竟哪些才是我们不得改变的“原状”。那么,文物本体的最初状态就是“原状”吗?就是我们保养修缮的终极目标吗?

笔者认为也不尽然,其中有两方面的因素值得我们认真思考并做出选择,一是古建类文物年代问题,另一方面是价值维度取舍问题。古建筑必须具有历史价值、艺术价值、科学价值、社会价值之一才可以称得上古建类文物,更多的古建筑则是各种价值兼而有之。尽可能多的保留古建筑各个维度价值是保养修缮理应追求的目标,保养修缮中如果不得不在几种价值维度中做出取舍时,就需要我们慎重分析各个价值维度大小作出裁决,因此在分析“原状”时文物本体的老旧程度只是其中的一个方面,实际工作中切不可一味追求最初状态而破坏了文物本体在漫长的时空环境中因当地自然禀赋、文化习俗等赋予的新的或许是更重要的价值。如前川寺大殿脊檩上墨书“清光绪四年岁次戊寅清和月重修”,再如甘肃省第八批省级文物保护单位岷县清水关帝庙大殿脊檩上有“始建于明嘉靖年,清道光丁酉桃月重建,中华民国三十四年维修,中华人民共和国公元一九九五年仲秋重建”字样。这些保留了文字记载的构件虽非建筑最早用料,但保留了建筑的历史信息,理应予以保留。

但对于后期毫无根据添加的与文物本体不协调的附加物,要毫不犹豫地予以剔除,以求文物“原状”。省级文物保护单位前川寺和市级文物保护单位圆觉寺都有这样的例子,前川寺一进南僧房因人民公社吃食堂时作为马厩,在僧房檐底加筑了粗劣的墙垣,门窗形制与位置也做了大的改动,破坏了原有建筑风格,与现有建筑群整体环境极不协调,因此予以拆除。圆觉寺大殿在解放后为了储粮做了很大改动,大殿外墙体上身用白灰抹面,下碱水泥抹面,大殿室内均白灰抹面、中间砌墙隔断、并加装木地板防潮,前檐廊砌墙封堵。施工中,对这些后期添加的部分彻底予以清除,大殿高峻雄伟的气势显露出来,内墙上的壁画得以重见天日,特别是后期加装的地板使产生的潮气不易散发,致使金柱与中柱底部糟朽,修复中做了墩接处理,为古建筑的延年益寿打下基础。

三、古建类文物保养修缮中遵守因当地自然禀赋与文化习俗产生的“当地做法”的问题

实际工作中,我们经常听到某种构思构造是“当地做法”。所谓“当地做法”者,是说这种构思构造比较特殊,超出一定的地域范围并不常见,这种比较特殊的并不普遍使用的构造方式正是当地自然禀赋、文化习俗等影响的结果,在原有的材料、原有的技术、原有的工艺方面具有特殊性,同时往往也是这类古建筑最具价值的部分,是贯彻古建筑修缮“四保存”[iii]原则的重要体现。因此古建类文物的保养修缮必须建立在对当地的自然禀赋、历史文化、民间信俗等方面深入研究的基础上。(文:后永乐 图:包新田)

[i] (清)余谠纂辑,《岷州卫志》形胜条,岷县志编纂委员会办公室编《岷州志校注》,第3页。

[ii] 马炳坚,《谈谈文物古建筑的保护修缮》,《中国紫禁城学会论文集》(第四辑),第61页。

[iii] “四保存”即原形制、原结构、原材料、原工艺,可参阅薛芊芊、韦群《山东曲阜孔庙建筑群维修工程》,《中国文物报》2014年12月26日第006版。

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号