黄河文化史前文物展五:史前文化骨笄、骨镯展

黄河文化史前文物展

中华文明主要孕育在黄河流域和长江流域,其中被称为黄河第二大支流的洮河流域更为古代人类活动最为频繁的地区之一。曾在洮河流域中游地区岷县一带出土的仰韶文化、马家窑文化、齐家文化、寺洼文化等具有新石器时代中晚期特征的众多文物无不向我们展示着古人类在此片区域生存与生活的诸多迹象。在史前文化不断传承的过程中,构成黄河文化前身的仰韶文化、马家窑文化等代表着黄河文化发展的中间环节。正是在这些灿烂辉煌的文化体系中,文字符号、石器、陶器、骨器等文物群星璀璨,这些文物背后不仅蕴藏着中华民族的精神发祥源头,还系统地展示了我国史前人类漫长的进化历史轨迹。

黄河文化史前文物展五:史前文化骨笄、骨镯展

在洮河中游岷县一带的史前时期遗址中,往往会发现一定数量的骨器,器型有骨针、骨锥、骨笄、骨签、骨臂钏及骨凿等等,这些骨器在洮河中游岷县一带原始人类的生产生活工具中占有较大比重。

前一期为大家推出了我馆馆藏史前时期骨质生产生活用具-骨锥、骨针,本期继续为大家推出我馆馆藏骨质人体装饰品-骨笄、骨镯。

一、人体装饰品

1.人体装饰品的定义

“装饰”一词出现于《颜氏家训·风操第六》:“江南风俗,儿生一期,为制新衣,盥浴装饰,男则用弓矢纸笔,女则刀尺针缕”[1]。《现代汉语词典》中将装饰解释为“在身体或物体的表面加些附属的东西,使美观”[2]。有关装饰品的定义,也可解释为“专为增加美观而没有实用价值的物品”[3]。

2.人体装饰品的分类

“人体装饰品属于装饰品中的一种,是妆点在人身体的各个部位上的,起到美化等作用的物品,是原始艺术的体现。[4]”按照佩戴部位的不同可将人体装饰品分为头部装饰品、颈部装饰品和上肢装饰品。史前时代,头部装饰品主要有三类,分别为:骨笄、骨梳和耳坠。颈部装饰最常见品为串珠,且多见于史前时期文化遗址中。上肢类装饰品种类较多,叫法因人而异,主要有臂钏(手镯),手链和指环等。

3.人体装饰品的用途

通过对墓葬中人骨的性别鉴定可知,人体装饰品不仅女性佩戴,男性和儿童也占较大比例,且都呈现上升趋势,唯女性呈下降趋势。

人体装饰品主要有三种用途:第一种是用于美化、装扮作用,使自己及他人更具观赏性;第二种具有实用性,将披散的头发梳理起来,方便日常劳作,提高工作效率;第三种则是作为象征物的人体装饰品,用来表达和传递某种特殊意义,即权力、地位、财富、宗教、信仰等。新石器时代前期人体装饰品的美化功能还是占主导作用,新石器时代中后期,随着生产力的发展,私有产生,装饰品更具象征意义,个别装饰品被用来作为权力或神性的象征。

二、岷县博物馆馆藏史前时期人类装饰品

洮河流域史前时期的新石器时代遗址中出现了较为丰富的生活用具、生产工具、祭祀礼器及装饰品。而这些装饰品不仅反映出洮河流域先民在生活习俗上的变化和发展,而且能体现出当时社会环境的发展对人类精神层面和审美意识等方面的重要影响。

岷县博物馆馆藏史前时期人类装饰品主要按照佩戴部位的不同可分为头部装饰品和上肢装饰品。

1.岷县博物馆馆藏史前时期人体头部装饰品之—骨笄

笄,也称为“簪”,制作简单。我国史前大部分地区的文化遗存中都有出现,出土状态基本都是位于墓主头部。笄的材料主要有骨、石、玉、蚌等。最常见的笄顶部宽,尾部窄,整体呈锥体,横截面有圆形也有椭圆形。

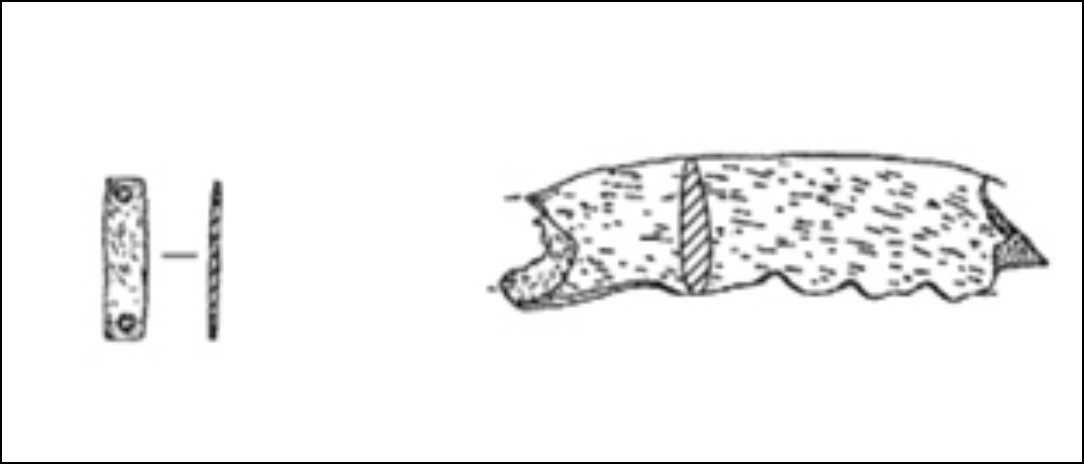

岷县博物馆馆藏骨笄,长7.2厘米,宽0.5厘米,通体磨光。骨笄器身呈扁平状,一端成锐尖,一端为钝尖。出土于洮河中游新石器时代晚期的岷县杏林遗址。

岷县博物馆馆藏骨笄

2.岷县博物馆馆藏史前时期上肢类装饰品-骨镯(臂钏)

上肢类装饰品种类较多,叫法也因人而异。有人称其为臂饰、臂筒、臂穿、臂钏、环、镯等,但臂饰、臂钏、臂穿、臂筒实则同为一类[5]。

臂钏(镯)按材质可分为两类,一类是石臂钏,另一类是骨臂钏。臂钏是上肢装饰品中出土最多、样式最多的一类,佩戴于手腕至大臂处,根据人骨鉴定和出土位置看,石臂钏多出土在成年男性墓葬中,一般位于人骨的肱骨位置;骨镯(臂钏)多出土在成年女性的墓葬中,一般佩戴于人骨的手腕处。

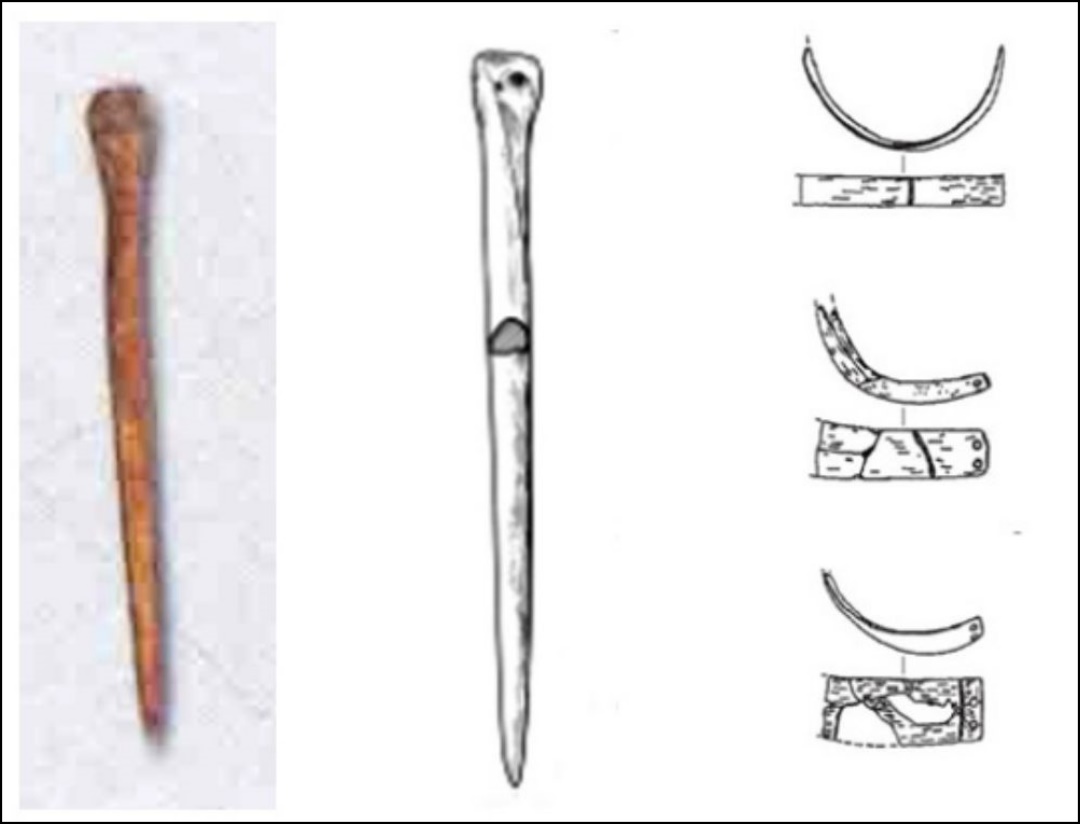

岷县博物馆馆藏骨镯标本(上为标本M28-006-1,下为M28-006-2,两件标本均残)

岷县博物馆馆藏骨镯标本均为环形,通体磨光,出土于洮河中游岷县的中寨镇。标本M28-006-1,直径为5.8厘米,厚0.3 厘米,有残缺。标本M28-006-2,直径4.7厘米,厚0.3厘米,有残缺。

三、结语

磨沟遗址齐家文化出土骨臂钏、骨饰及骨梳

(图片来源:左图,甘肃省文物考古研究所、西北大学文化遗产与考古学研究中心,《甘肃临潭磨沟齐家文化墓地发掘简报》,《文物》,2009年第10期,第19页,图三〇。右图,甘肃省文物考古研究所、西北大学丝绸之路文化遗产保护与考古学研究中心,《甘肃临潭磨沟墓地寺洼文化墓葬2009年发掘简报》,《文物》,2014年第6期,第34页,图一四改。)

山那树扎遗址、占旗遗址出土骨笄及磨沟遗址出土骨臂钏

(左图:赵雪野、蒋超年、王山,《甘肃岷县山那树扎遗址》,《2013年中国重要考古发现》,第36页图改;中间图:甘肃省文物考古研究所,《甘肃岷县占旗寺洼文化遗址发掘简报》,《考古与文物》,2012 年第 4 期,第46页,图一三改;右图:田婧璇,《青藏地区史前人体装饰品研究》,河北师范大学硕士学位论文,2021年,第44页表六改。)

同样是洮河流域史前文化遗址中出现的骨质人体装饰品,我馆馆藏的骨笄、骨镯(臂钏)与临潭磨沟遗址及岷县山那树扎遗址、占旗遗址出土的骨笄及骨臂钏等装饰品相比,既有差异,又有相似的地方。这些异同反映出史前时期洮河流域岷县一带装饰品的发展在整体上具有不平衡性和多元性;装饰品造型丰富且多样;发展具有阶段性,但各阶段之间存在某种延续性。虽在不同阶段的重点发展区域不同,但是在各区系之间存在着交流和相互影响的情况。史前时期人体装饰品对于研究先民的生活习俗、审美意识、工艺技能等各个方面都有重意义。

参考文献:

[1]王利器:《颜氏家训集解》,中华书局,2014年版,第108页。

[2][3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,商务印书馆,1979年版,第1507页。

[4][5]田婧璇:《青藏地区史前人体装饰品研究》,河北师范大学硕士学位论文,2021年,第III页,第38页。

(文:孙少毅 馆藏品图:包新田)

甘公网安备62112602000034号

甘公网安备62112602000034号